Core i7 13700K搭載 パソコン完成

どうも、Nimbusです。

新しく作っていたパソコン用に注文していた部品が全部届き、完成させることが出来ました。

写真はCPUクーラーが届いた時の様子です。

当初はCPUクーラーにNH-D15を希望していましたが、改良型のNH-15DSを入手しました。

NH-D15SとNH-D15との違いはファンが2つから1つに減った事と、高さが165mmから160mmに低くなった事、メモリへの干渉が起きにくくなった事だそうです。

写真はNH-D15Sをブラケットを使わずにCPUの上に置いて試している所です。

比較的最近出荷されたNH-D15SにはLGA1700ソケットマザーボードにも対応する金具が付属しているそうです。入手したHN-D15SにはLGA1700ソケットマザーボードに対応するブラケットは属していなかったので、HN-D15Sに対応するLGA1700ソケットマザーボード用ブラケットNM-i17XX-MP83を購入しました。

CPUクーラーに付属する取付ブラケットは色々なソケットに対応する都合上、色々なソケットに合わせた部品が入っているので、部品の取付ミスが起こる事もありますが、LGA1700専用ブラケットはLGA1700ソケットのマザーボードに取り付ける部品だけしか入っていないので、取り付けミスの可能性は大幅に下がります。

NH-D15Sに対応する15cmファン、NF-A15PWMも入手しました。

写真の様にヒートスプレッター付きのメモリーを取り付けた状態では、NH-D15Sに追加ファンを取り付けると、メモリーにファンが干渉するので、ケースに収まりませんが、私の環境では、NH-D15Sのファンが1つの時よりも、2つの方が温度が上がり難くい様でした。

PCie 4.0 x4に対応するM.2 NVMe SSDはSamsung 980 PRO 2TBヒートシンク付を購入しました。

Samsung 980 PRO 2TBヒートシンク付を 購入した理由は価格です。

Yahoo!ショッピングのジョーシンのポイント還元率が5の付く日では22.5%で、ポイント還元含めた実質価格が2万円少しと、購入した時点では980 PRO 2TBのヒートシンクなしモデルを他の安い所で買うよりも随分安いと感じたからです。

Z690 Steel Legendのヒートシンクを利用したりと、汎用性考えるとヒートシンクなしの方が便利だとは思いますが、ヒートシンク付モデルでも特に不都合は有りませんでした。

M.2のSSDは取付場所によってはCPUクーラーを取り外さないと交換出来ません。

CPUクーラーを取り外すにはグラフィックボードを取り外さないとならない場合もあるので、結構面倒な事になります。

PCケース Antec P10 FLUXにマザーボードARock Z690 Steel Legendを取り付けました。

メインメモリにはCrucialのDDR4 3200 PC4-25600 32GB2枚組、合計64GBのセットを購入しました。

知らない間にメモリの価格は随分安くなっいて、銘柄を問わないのであれば、DDR4 3200 32GB2枚組64GBのセットが2万円程度、16GB2枚組32GBのセットなら1万円程度で買える事に驚きました。

メインメモリの容量は32GBでも十分かも知れないので、128GBにする事は当分の間は無いと思います。

crucialのメモリーはヒートスプレッダーの無い背の低いモジュールなので、NH-D15Sの追加ファンがPCケースの中に納まる様になりました。

メモリ交換はCPUクーラーを取り付けたままで出来ますが、追加のファンを取り付けたり、取り外したりは、グラフィックボードを取り外さないと出来ませんでした。

動作確認用にGeFroce GTX 1070を使っていたグラフィックボードを、今まで使っていたパソコンに搭載していたParit GeFroce GTX 1080 Tiに交換しました。

ASRock グラフィックボードホルダーに効果があるのかは良く分かりません。

Core i7 13700K搭載パソコンを使った感想

予定していた部品を全てP10 FLUXに組み込んで設置した様子。

普段は使わないBDドライブやUSB TYPE-Cコネクターは扉で隠れます。

Core V21を設置していた場所に、HDDケースと並べて置ける様になりました。

PCIe 4.0 x4のM.2 NVMe SSDの効果は絶大で、ZBrushでQuick Saveの読み書きを試した所、両方とも半分の待ち時間になりました。

ZBrushでのモデリング自体はCore i 9900Kや、Core i7 3770K所か、更に古いCore 2 Duo E8500を搭載したパソコン(いずれのパソコンもシステムドライブは SATA-SSDやM.2 SSDでした。)で問題なく出来ていました。

自動セーブの中断を待てるとか、自動セーブ機能を使わず任意のタイミングで適宜保存を行うとか言った具合に、工夫や手間と時間を惜しまないのであれば、性能がそれほど高くないパソコンでもZBrushのモデリングは問題なく行えます。

私は出来るだけ手間が掛からず自分にとって快適に作業できる様にしたいと思っているので、今回のパソコンの更新となりました。

Coer i9 9900KのパソコンでのCinebench R15結果はこんな感じでした。

新しパソコンでのCinebench R15の結果はこんな感じでした。

シングルコアCPUは1.5倍、マルチコアCPUやOpenGLは2倍以上の値を示しています。

何れも、タクスマネージャーのプロセスタブから右クリックでタクスの詳細を表示した上で、Cinebench R15の優先度をリアルタイムに変更した上での結果です。

簡易水冷等を使ったネット記事等のレビューと変わらない値で、空冷CPUクーラーでもNH-D15Sの様に大型であれば、Core i7 13700Kの性能を引き出せている様です。

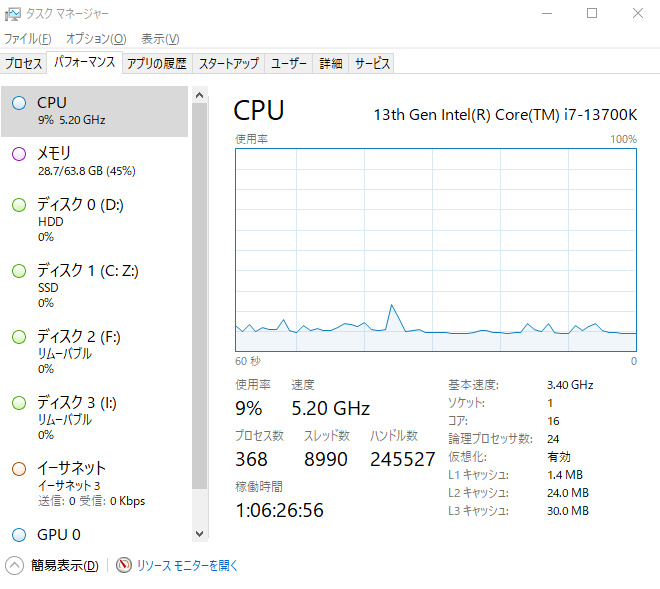

5Ghzを超えるCPUクロックがが常用出来ています。

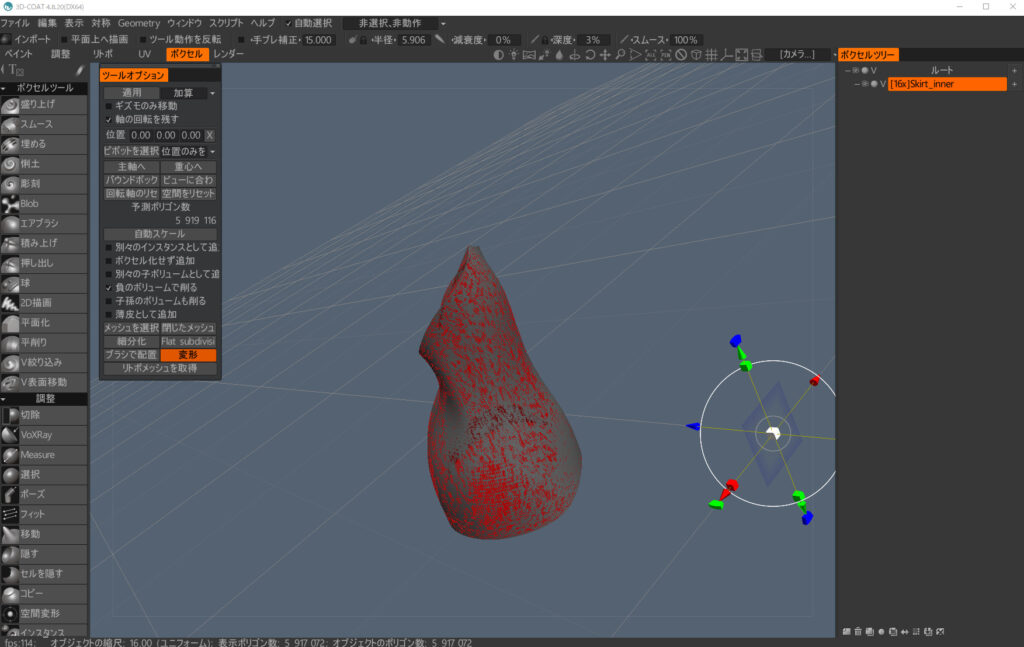

3D-Coatでは、Core i9 9900K搭載パソコンでは、OBJファイルをインポートして数秒から数十秒待ってから適用ボタンを押さないとボクセルに適用出来なかったのですが、待ち時間なしで適用できる様になり、何度も同じボタンを押したり、微妙な待ち時間のストレスがなくなりました。

Formlabs Form3専用ソフトPreFormでは、自動サポートの生成時間が大幅に短縮されました。

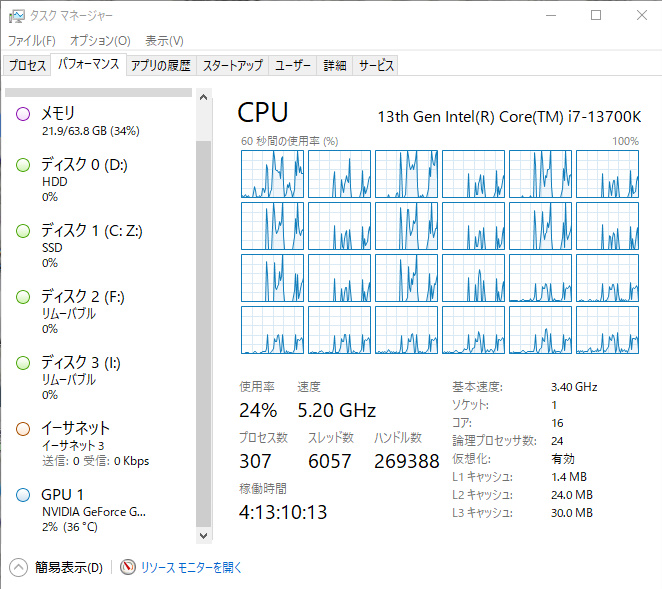

PreFormで自動サポートを生成している際にタクスマネージャーで理論プロセッサーのグラフを表示させると、CPU使用率24%で程度の違いはあるものの24スレッド全て動作していました。

以前はソフトウエアの多くが複数のコアやスレッドをあまり活用していなかったので、コアやスレッド数が増えても恩恵が殆ど無く、体感速度はCPUクロックに比例する状態でしたが、それはもう過去の話ので、今のソフトウエアは複数のコアやスレッドを有効に利用しているので、上位モデルのCPUの恩恵をふんだんに受けられる様です。

Core i7 13700Kは処理速度が必要な時には5Ghz以上のクロックスピードを常用している様で、複数コアやスレッドを有効に活用できないソフトでも、5Ghzオーバーの恩恵を受けられるので隙がありません。

節電エコチェッカーET30Dを使った計測では自分の使い方ではCinebench R15のCPU計測がピークした。

ET30Dがどの程度正確なのかは分からないですが、400Wまでは行かない様です。

Core i7 13700Kの最大消費電力が241W、GeForce GTX 1080Tiの消費電力が250Wと言われているので、まだ全力は出ていないのでしょう。

アイドル時で160Wを超えている時もあれば、ブラウザーを使っている時に130Wくらいの時もあり、消費電力の増減は良く分かりません。

総評

Core i7 13700KとPCIe 4.0 x4 M.2 SSD Samsung 980 PRO 2TBを使ったパソコンは、今まで使っていたCore i9 9900KとPCIe 3.0 x4 M.2 SSD Samsung 980 1TBを使っていたパソコンと比べると、性能や快適性が大幅に向上しました。

PCケースをThermaltake Core V21からAntec P10 FLUXへ変更した事により、物理的な使い勝手も良くなりました。

消費電力が大きくなっている様なのは時流に逆行してしまいますが、処理能力と消費電力はトレードオフの関係なので、仕方ない所でしょう。